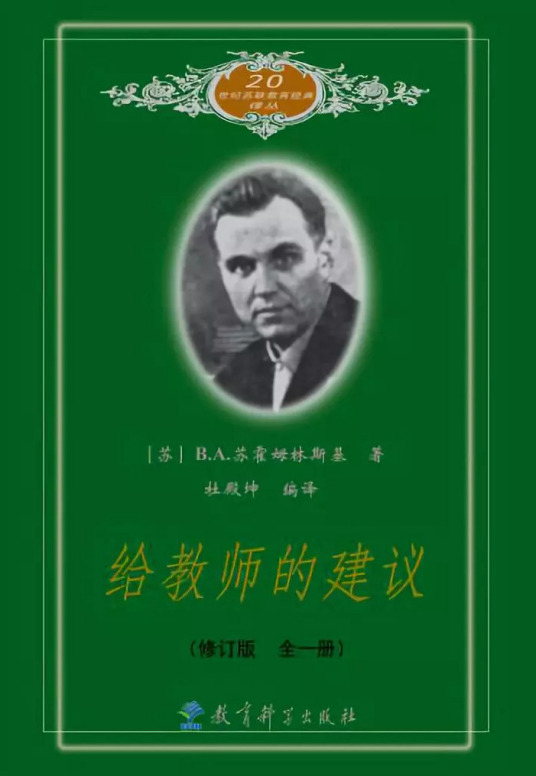

给教师的建议读书笔记3000字

教室是安静的,学生是一言不发的,课堂也只剩下老师在上演独角戏,是多么可怕的现象呀!是哪里出了问题呢?是学生的状态不好吗?还是作为老师的我,让他们产生了学习倦怠感呢?静,让我不断地进行自我反思,《给教师的建议》一书,为我答疑解惑。

《给教师的建议》是苏联教育家B·A·苏霍姆林斯基编著的教育学著作,这本书于1977年在中国由教育科学出版社首次翻译出版。瓦·阿·苏霍姆林斯基(1918—1970),前苏联教育实践家与教育理论家,“个性全面和谐发展教育理论”的创立者与实践者,被誉为“教育思想泰斗”。

在《给教师的建议》中,苏霍姆林斯基分条列出了100条建议,这些建议涉及教师具体教学环节的方方面面,不仅包括如何备课、如何上课、如何处理学生的家庭作业整个教学流程,也包括如何在实际教学中把握好学生的个性,因材施教,促进学生发展,还涉及教师如何促进自身发展、提高专业水平等问题,旨在帮助教师提高教育质量,促进学生发展。

在阅读中,促发我产生以下的思考:

正确认识学生,因材施教

苏霍姆林斯基提出“学习上的成就”这个概念,并强调“老师要善于确定:每一个学生在此刻能够做到什么程度,如何使他的智力才能得到进一步的发展——这是教育技巧的一个非常重要的因素。”孩子不是生产线上的产品,没有统一的生产标准。每一位学生是活生生的人,他们的智力水平及学习水平是不均衡的,他们的发展区间及发展速度都不一样,每位学生都有不同的标准与界定。为此,我们应该要因材施教,平等对待每一位学生。

“不要向儿童要求他不可能做到的事。”苏霍姆林斯基的这一句话让我醍醐灌顶,让我想起了曾教过的小聪同学。他是四年级才转学到我们的班级,性格活泼开朗,可他的学习习惯及知识基础却让人担忧。课堂上的他像是一只小猴子,东张西望、坐不定、写不好、话倒是不少,这可怎么办呢?我请教同事,指导我可以从孩子能做好的方面入手。我发现跟孩子沟通约定后,他逐渐有了改变:上课知道要先举手再发言、上课时眼睛看着老师等。学习习惯在改变,但学习却没有很大的起色,我再次翻阅他的作业,作文只能写三两行,阅读题理解的题目也是东拉西扯写两句,甚至连基础的字词都不过关。我便思考如何帮助他,首先从识字、写字基础抓起,适当放下他目前能力够不着的知识领域,他慢慢有了进步,有了学习的信心。现在回想,其实我们没有必要把学生的学习成就统一定位,孩子的快慢不一,有些只需要方法点拨便可以自主探索,而有些同学却需要步骤指引,甚至是需要我们更多的耐心辅助孩子学习。

让学生感受到学习上的成就,就从学生可能做到的事情入手,根据学情调整教学重难点及教学策略,让他们树立学习的信心,感受到自尊感与成就感,切勿强求他们做不可能做到的事。在这样的认识基础上,努力让这些花朵具备开放的能力,让每一朵花可以平等开放。

知识联结生活,学会观察

如果仅靠老师的一张嘴说,让学生懂得知识,他们可能就变成了只会听话的机器,缺乏了思考及自主汲取知识的能力。苏霍姆林斯基告诉我,要“教给学生观察”,“从观察中不仅可以汲取知识,而且知识在观察中可以活跃起来,知识借助观察而‘进入周转’,像工具在劳动中得到运用一样。”观察不单是一种手段,更是一种积极的智力活动,是发展智力的途径。观察,能引发学生的好奇心,能让学生有真实的发现及引发他们的思考,能促使学生提高识记能力和辨析能力。

如何让学生会观察,用观察驱动学生学习呢?苏霍姆林斯基启发我们可以把知识与生活联结起来,让学生观察大自然、观察变化、观察新的东西。这种联结,应该是不受时间与空间的限制。课内创设联结,让学生在其中观察、领悟。在一次“神奇的小实验”作文课堂上,我们做了一次“神奇的回形针”的试验,引导学生观察“在一个装满水的杯子里,放这么多回形针,会有什么变化”,以观察驱动学生思考“为什么放这么多回形针,水没有溢出呢?”知识就在观察中活跃起来,从而进入了周转,引发了探寻和发现。

不仅可以通过创设联结学会观察,还可以打破空间限制,走出课室,借助一切可联结的事物,把生活与知识联结。我们要认识植物,不是停留在科普书的阅读,而是要走进植物园去看一看、摸一摸,甚至是参与劳动,在其中观察与发现,才有深刻的认识。在教三年级语文的时候,我最困惑的是如何让学生写出、写好作文。“观察是智慧的最重要的能源”给了我方向与指引。恰巧是春季,学校的木棉花开得火红灿烂,学生被这一树的红深深吸引住了,我便开展了“寻找春天”的活动——你从哪里找到了春天,春天是怎样的。把课堂搬到了室外,把单一的知识讲授方式转变为观察、发现指导。学生的积极性高了,认识的事物多了,自然就能理解,就能写出作文。

以观察的方式走进知识与生活的联结,减少了陌生感,让学生能更好地理解与产生认识,感受到学习的成就感。

唤起学习兴趣,获得成就

每一个教师都希望在自己的课堂上学生对学习感兴趣,而且兴趣是最好的老师,在学习过程中起着重要的作用。那“兴趣的源泉何在呢”?如何让学生对我们的课堂感兴趣呢?

“所谓课上得有趣,就是说:学生带着一种高涨、激动的情绪从事学习和思考,对面前展示的真理感到惊奇甚至震惊;学生在学习中意识和感觉到自己的智慧力量,体验到创造的欢乐,为人的智慧和意志的伟大而感到骄傲。”如何让学生能带着高涨、激动的情绪来思考呢?刺激学生对学习产生兴趣,不是那种表面、显而易见的刺激,或许我们可以通过任务驱使的方式,唤醒学生对解决问题、完成任务的兴趣,让学生开展脑力劳动,在这个过程中体验自己的劳动与成就。

要让学生对知识产生兴趣,“在于教师对上课时要讲的教材和要分析的事实所抱的态度。”苏霍姆林斯基启发我们在备课的时候,要了解学生认识到各种事实和现象之间的接合点,认识把各种事实和现象串联起来的那些线索。“接合点”“线索”往往来自生活实践及对学生个人认识。了解学生常有的生活场景、哪些可以切入到知识理解,学生的特点及水平可以往哪个方向进行探索等。基于对学生生活及学习能力的了解,创设情境,借助“接合点”让学生积极参与学习互动,自主发现,以“线索”贯穿课堂,让学生成为发现者、研究者、探索者,体会学习的成就感,感受到学习是有活力的。

“兴趣的源泉还在于把知识加以运用,使学生体验到一种理智高于事实和现象‘权力感’。”要唤醒学生的兴趣,还在于知识能在实践中运用。如果课堂的空间无法满足学生知识运用,就要借助课堂以外的力量,比如:家庭、学校实验室多功能室等,让学生把自己掌握的知识有运用的机会,感受知识变成力量,只有感受到了这种自豪感,学生便会自主学习、主动学习。

苏霍姆林斯基这位教育的巨人,正蹲下身子,以一种如此亲切的口吻在与我们细细分享着他毕生的收获和点滴珍贵,他也用他对教育的热情殷切地希望这些建议能给所有教师以一丝帮助和启迪在今后教师生涯中遇到的问题,如若再次细细品读,我相信从这100条建议中一定能找到解决的办法。