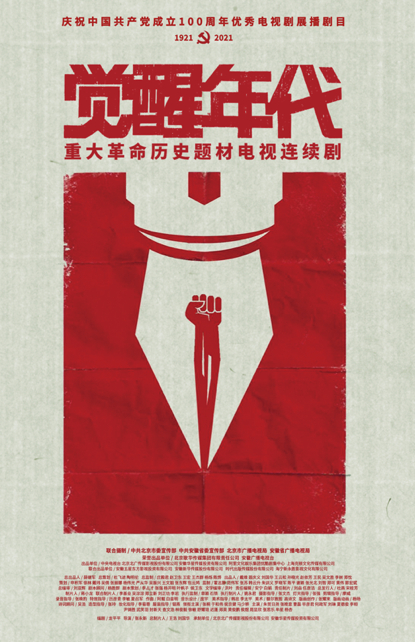

觉醒年代观后感1800字左右

我想问一下大家,你们看过电视剧《觉醒年代》吗?那我今天就与大家分享这部剧。

革命历史剧《觉醒年代》展现了《新青年》问世到中国共产党成立这一段风云激荡的伟大历史进程,让人们重新认识百年前那段可歌可泣的恢弘历史和壮美篇章,剧中让无数历史课本上的人物变得鲜活起来,塑造了一群有深度也有温度的革命人物形象,让我们一起来认识《觉醒年代》里的高光俊杰们。

他是《新青年》的缔造者,引领新文化运动,使其像春雷初动一般惊醒了整个时代的青年。

他勇发《青春》之声,洋洋洒洒数万言,荡气回肠,如一条汹涌澎湃的青春之河,承载着他满腔的爱国之情与报国之志。

他怀中紧紧抱着新鲜出炉的《新青年》杂志,在泥泞中带着希望前行,他自风雨和苦难中而来,如光一般耀眼。

他是被“人血馒头”事件深深刺痛的周树人,以笔作刀写狂人日记,向封建礼教拔刀宣战,泣泪署名——鲁迅。

他们身着西装意气风发走向码头赴法留学,10年后他们衣衫破裂、满身血污,步履铿锵走向刑场,他们在温暖的阳光里回首,在肃条的刑场上微笑。

《觉醒年代》之文化自信

前清遗老的辜鸿铭教授,虽为顽固的保皇派,却有着知识分子的正派和节操,从小受西方文化影响的辜老坚守着对中国传统文化的自信,他所留着的那条灰色的辫子并不代表守旧和迂腐,而是代表他对部分激进分子全面西化,抛弃传统的讽刺。辜鸿铭老先生著《中国人的精神》,夸赞国人之温良,这便是早期的中国文化自信的对外输出。

剧中经常看到古典的、诗性的东方美学所传达出来的精气神,勾连出来的是我们血液里本就流淌着的审美体验。雪中陶然亭,漫天飞雪、古典诗情画意下,陈独秀、钱玄同、刘半农三人聊着新文化;蔡元培到中西旅社请陈独秀,融入“三顾茅庐”、“程门立雪”之典故,“蓬门今始为君开”这就表明陈独秀答应了,这是中国人才能读懂的一种文化力量。

《觉醒年代》之教育最美好的模样

我们的教育是什么样子?我们“我们中华的学校是教人明辨是非,激发向美向善的情感,遵守道德的地方”。这句话是《觉醒年代》中北大教授辜鸿铭所说,剧中无论是倡导新文化运动的先锋还是守旧文化传统的学者,无论他们有着怎样的分歧,但在对于青年的教育、爱国情感、道德标准上是保持高度一致的。什么是教书育人?引导孩子们走上正确的道路、指点正确的方向、启迪孩子们的心灵,用自己的言行为青年一代树立榜样,剧中每位前辈都用自己的方式作出很好地典范。

一、率先垂范之典范

北大校长蔡元培聘用教授摆在第一位的就是师德。蔡元培先生学识渊博、谦逊、正直、爱国、爱学生,教师和同学们都很尊敬他,是一位慈祥仁爱的长者,在国家主权受到危害时,他义正言辞,严正抗议,在学生受到反动军阀迫害时,他第一时间想方设法勇敢地去营救。

蔡先生崇高的品格深深地印在我的脑海里,他时刻鞭策着我们新一代教师不忘使命,提升人格力量和人格魅力,率先垂范、以身作则,勤奋工作、严于律己,宽以待人,做学生锤炼品格的引路人;做学生学习知识的引路人;做学生创新思维的引路人;做学生奉献国家的引路人。

二、仁爱之心之典范

李大钊先生为阶级贫困学生,常常倾囊相助,若不是蔡元培先生每月从其工资中扣掉三块大洋交给其夫人,生活就没有着落。李大钊先生作为一代著名教授怀着对国家、对民族、对学生无限的热爱,并把这份爱传递给学生们,才造就了一大批青年为建设一个新世界而奋勇向前。教育是塑造人心灵和灵魂的伟大事业,教师必须有仁爱之心,教师要对党、对国家、对人民、对学生满腔的热忱,用爱去哺育学生,用情感去感染学生,才能被学生接纳和喜爱,才能达到“教书育人”的目的。

走好青春这段路

青春,一个多美好的词儿啊,它正如陈独秀所歌:如初春、如朝日、如百卉之萌动,如利刃之新发于硎,人生之最好年华也。习近平总书记说:“只有进行了激情奋斗的青春、顽强拼搏的青春、为人民作出了奉献的青春,才会留下充实、温暖、持久、无悔的青春回忆”。作为新时代的青年教师,我认为应该为自身着好“三种色”。

爱岗敬业是奋斗的“底色”

新时代的青年教师,当无悔于自己的选择,勤勤恳恳、兢兢业业,坚守三尺讲台,以青春之热情点燃学生之未来。

甘于奉献是奋斗的“本色”

新时代的青年教师,当甘为人梯、默默耕耘,在平凡的岗位成就不平凡的人生。

勇于创新是奋斗的“特色”

新时代的青年教师,当不断学习新知识、掌握新技能、拓宽新视野,做教育改革先锋,让有限的青春变得充实,久远。

从《觉醒年代》到新时代这100年,是波澜壮阔的100年,是教育改革发展的100年。我们这一代人生逢盛世、重任在身,我们应保持朝阳般的热情,把小我融入大我,以“长风破浪会有时,直挂云帆济沧海”的拼搏续写“觉醒时代”。