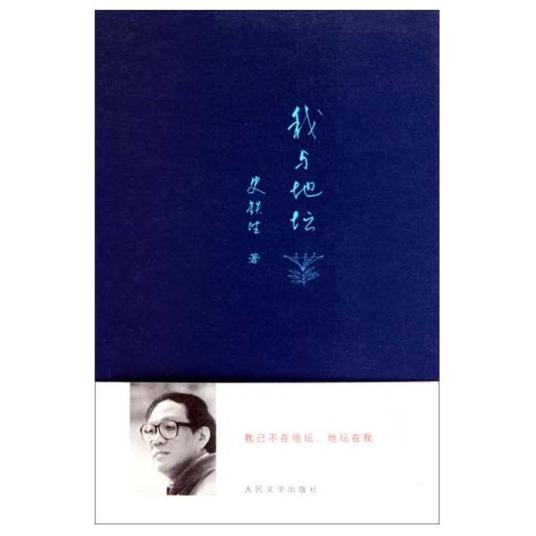

《我与地坛》读后感2000字

时流徜徉行者鬓发,不觉阳光铺洒,未中已知足乐,意满盈而心定之也。翻开《我与地坛》,时间让书面转为昏黄,心里也便有了点点暖意与欢欣,文字赋予的使命在时光里显现,生命的阅览从此开篇。

初见地坛,是一座废弃的古园,荒芜冷落的了无人烟,记忆中也难以觅见,可在时光轮转之间,浮游的灵魂在这里安然,将思绪游走于四季之间,自然便与心相牵。通过铁生老师的文字,将四季对应时间、乐器、景物、情感,握住命运的丝线,我不由反思,如何在生活中酝酿一双发现美的双眼,去清楚地看见、感受、回忆、思索,在印记中寻觅自我,在自然中感悟人生。而地坛又在哪里呢?平凡人世间的小确幸,本能交往里的小情感,蓝天白云下的我们,是否又如作者一样?有时候是轻松快乐的,有时候是沉郁苦闷的,有时候是优哉游哉,有时候是惆怅寂寞,有时候平静且自信,有时候又软弱、又迷茫。在行路中,将自我与世界编织,将命运和使命相连,或许我们想要寻找如此一般的地方,而晨曦下思索回应,地坛亦存在于我们心间。

在现实中,我们常用对立的观点,将美与丑相连,以幸运和倒霉评判,而相对主义的观点,未尝不造成两种结果:偏激主义或中立态度。在过分的追求下以至于不及,在中立的观点下渐趋于保守,而最终的结果,却往往让我们无言。“设若智慧或悟性,可以引领我们去找到救赎之路,难道所有的人都能够获得这样的智慧和悟性吗?我常以为是丑女造就了美人,我常以为是愚盲举出了智者,我常以为是懦夫造成了英雄,我常以为是众生度化了佛祖。”铁生老师的观点让我震撼,不由反思,不正是如此吗?当我们用个人的体系疑惑世俗的眼光,去评价,判断,规避自我与他人,我们要怎样去找到真正的自己呢?“宇宙以其不息的欲望将一个歌舞场为永恒。这欲望有怎样一个人间的姓名,大可忽略不计。”光阴里的岁月无声,车辙下的落叶翻涌,我在地坛中,地坛在我心里。

于回忆之间,去探索文心的发源。在小台灯幽寂而又喧嚣的光线里,最初萌生的创作欲望点浮现,在写作面前,时间好像一个谎言,无声的消弭之下,却又承载着沉重的命运。在这里,我看到北海菊花的灿烂,看到医院里的苦闷无力,刺目鲜血下的永恒情感,眼眶湿湿的无声哽咽,所以生命呀,苦涩如歌,这一段,波浪汹涌,热烈深沉,且存在心间烂漫。

在平凡中寻找记忆,“墙下短记”里的雪地和月光,安静的也似非凡。竹篱又响,还是那首流放绝地,哀而不死的咏颂。神明是否存在于这世间?四面蓝边的围墙无人过问,于墙下闭眼,不尽的路径在墙间延展,对自我的回忆,对世界的思索,或许不用太多,随手记下之言,以文字之体存现。

时雪洗去埃尘,醉感笔尖余温,思何以为文?初时以为应是华美之词句;岁渐长,便以为是深刻之思;至前日,尚觉为物达之词句,或以理服人或以情动人或以趣引人;于今时,深感无此间亦可,淡如水、浓如墨,文无定式,而作家文心同可论其价值,其作品无不为其心之现、其思之显,择一形式而生发也。读其书,体其文,察于身,明于心。若论读书之道,则甚喜以声朗之,读罢方有云间窥翰,雾中觅花之感,读之愈久,思之愈深而感之尤甚,香入其味,随心而远。思绪回问,寻一本制椅坐,轻放书本,一场新的旅程在向我呼喊,见其形、察其骨、体其神,桌面余温,是思绪长存的余韵。一方小屋间,几排桌椅下,星星读书人,脚下行于实践路,眼中见得乾坤识,心中存有淡泊志,莫失莫忘,无声无息。

生命的成长在土地间孕育发展,在“黄土地情歌”中,体味文化在血脉中的蔓延,民族文化的独特性,更促进了文化的灿烂,包容与多元,不需装扮,自然的晕染使其在无限中光彩灿烂,不凌驾于众生之上,不屈宠于浮华之间,通俗性是传承的最好延展,在文化意蕴里体味生命的全息,在真诚与朴素之间寻找希冀与憧憬,心贴心地体会,方能引起血脉中的共鸣。而今,在陕南人民这里,我想把这片土地,烙印进我的灵魂,在文献下觅一场文心之旅。

“我的梦想与好运设计”则引起了我更深的注意,梦想与现实的距离,愿望是完整且美丽,欲望在前世中掺杂,我们既追寻健美的躯体,又渴望不朽的灵魂。我们在生活中祈望上苍的恩赐,在苦难中去追寻永恒,在一片痴心向前走,走过的路便不要再回头,人活着必须有一个最美的梦想、最真的渴求。接受命运的苦难和馈赠,力所不能及之事便罢手,行路所至即为所求。风又起,昔时看到史铁生书里形容的栾树“莫怨中秋花事少,秋在枝头栾树花”,今方遇栾树花落路尽头,便道是由缘至此吧!

关于世界我们能谈论什么,我常常想留一些文字作以印记,形形色色的人世徘徊,兜兜转转下心却无依,在记忆印象之下,寻找存在的意义。当灯光渐暗,言语停歇,在黑夜中寻找我心中的地坛,正如铁生先生所言:“历史的每一瞬间,都有无数的历史蔓延,都有无限的时间延伸。我们生来孤单,无数的历史和无限的时间因破碎而成片段。互相埋没的心流在孤单中祈祷,在破碎处眺望,或可指望在梦中团圆。记忆,所以是一个牢笼。印象是牢笼以外的天空。”

当史铁生先生回忆昔年,做出了扶椅问路之断,而我们在青春的笑着与闹着之间,不妨沉下心来,找到人生的支撑点,正如写作的零点观:生命的起点,写作由之出发的地方是生命固有的疑难;写作之终的寻求,是灵魂最初的眺望。人在低谷,及时归零,放下一切,拥抱人生。铁生先生在写作中寻找到了人生信念,让他从贫瘠的现实世界走向文学的沃土,在身体疼痛时有了精神依托。而要何等厚重的灵魂,才能用如此质朴的文字,表达出如此深邃的哲思,如此透彻的感悟?存在主义总是强调人生本无意义,倡导一种向死而生的价值观,若是活得毫无价值,那就与死亡没有两样。对史铁生而言,或许更是如此,活着的意义,生命的价值在于其充实的过程,在欲望中体味生命的灾祸和福祉,接受现实、感恩命运、悦纳自我、珍爱生命。能量需要释放,呼唤期待着回应,故而春天的张扬须弥进取一种形式,春天的美丽也正在于此,在于纯真和勇敢,在于未通世故,青春亦是。