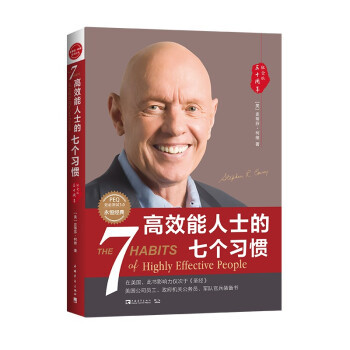

高效能人士的七个习惯读后感2500字

前段时间,我陷入了极度的自卑与恐惧,觉得自己长着嘴巴不会沟通,长着脑袋不会思考,怎么这么笨,很多事情都做不好,一度认为自己得病了。闺蜜实在找不出什么好法子安慰我,于是拿了本书跟我说:“妍博,我看过这本《高效能人士的七个习惯》,里面的习惯你都有,真的。”带着这种被肯定的勇气,我一气呵成读完这本书,里面的习惯在当时来看,我似乎都有又都没有,但它确神奇般的让我有种想要重启的冲动。于是又重新细读了这本书,想给自己一个重启的机会。

《高效能人士的七个习惯》的作者是史蒂芬柯维,他一生获奖无数,是“美国25个最具影响力人物”之一,曾是美国克林顿总统的顾问。书中所提到的七个习惯分别是:积极主动,以终为始,要事第一,双赢思维,知彼解己,统合综效和不断更新。看似简单又耳熟能详的习惯,当它用一种“用户界面”的方式为读者打开时,便让我们有重新探索自我的冲动了。结合自己的工作,我谈谈这本书带给我的几点启示。

启示一:相信“相信”的力量

书中告诉我们,每个人成长的过程都有三个阶段:依赖期、独立期、互赖期。

依赖期是以“你”为核心的。也就是说你要照顾我,你要为我的得失成败负责。遇到任何问题,都会问“你”怎么办?当出问题时,他们的应激反应就是:这事儿不怪我,这事儿是你让我做的哦,我是按照你的要求做的哦,发现了吗?这其实就是一个依赖型的人格,而“你”就是他依赖的那个人。

独立期是以“我”为核心。有独立人格的人知道这事儿是我的问题,我应该担当,我能够想办法,我可以接受一切的后果。

互赖期是以“我们”为核心。互赖型人格的人相信我们可以做到,我们可以合作,我们可以融合彼此的智慧和能力,共创前程。

显而易见,从依赖期到独立期再到互赖期,这是一个人成长、成熟的表现。起初,我还有点不理解,就是一个人的独立不是一件好事儿吗?为什么一定要去互赖呢?没错,独立事件好事,但是如果这个人只知道独立呢?这个人只知道凡事就靠自己呢?团队呢?合作呢?共赢呢?所以我们还需要从独立到互赖的这个跳跃。这个成长过程会让每个人最终懂得:”团队“真的很重要。

既然重要,我们不妨再深入思考一下,我们自己做到了吗?伙伴们,我们现在成长到哪个阶段了?

怎么带团队,就像互赖期的我们那样,我们应该首要做到的就是“相信”。这一点,我深有感触。

刚担任组长时,谢主任跟我说,让我把英语学科的一些好的做法提炼一下,分享给教研组,让大家也一起动起来。说实话,我当时内心是抗拒的,并不是不想分享,而是怕。怕被拒绝,怕增添大家的负担,怕招人恨。经过一段时间的心理建设,我迈出了第一步,尝试跟大家说出我们各学科开展每月一课活动的想法,也做好了被拒绝的心理准备,但令我感动的是,大家都选择了接受,大家都觉得这个做法有意义。实际上,对于教研组一些综合科的教研员和身兼数科的教研员来说,这是非常不容易的,但他们都选择了接受。在感动之余,我也进行了自我反思。我应该从事情的正确与否出发来决定是否做这件事,而不是从怕被骂的情绪出发来决定,同时我也应该更早的迈出“相信”的那一步。

伙伴们,相信是有力量的,相信“相信”的力量。我亲身感受过了。请你相信。

启示二:相信”转换“的力量

史蒂芬柯维提出,思维转换是一个非常重要的工具,那什么叫思维转换,我想给大家分享一个故事:

话说大英图书馆建了一栋漂亮的新楼,准备整体搬迁过去。有人估算,做这件事要花350万美元。请问,如果你是馆长,怎样才能用尽量少的钱,把海量的书,搬到新馆去?雇更便宜的人?找亲人朋友帮忙?一位年轻人对馆长说:我来帮你搬,只要150万。年轻人在报纸上登了一则消息:“从即日起,大英图书馆免费、无限量向市民借阅图书,条件是从老馆借出,还到新馆去……”

年轻人从“搬书”的思维模式,转换为“还书”的思维模式,结果花了不到一个零头就完成了这个看似不可能完成的任务,自己也成了百万富翁。

所以说,换种思维,事情的结果可能就大不一样。

说到这里,我马上联想到了自己工作中的几件事,先挑1件跟大家聊聊关于计划的故事。

按照惯例,镇的教研计划或是各学科教研员计划都是在市下发计划后,我们根据实际情况做出自己的计划,也就是说,按照以往的工作方式,我们是“市动我动,市不动我绝不乱动”。

所以当谢主任要求我开学前就要出教研组的计划,并且由原来的只做学期计划上升到要做全年时。说实话,心中有一万个不同意。因为惯性思维告诉我,市的计划都没出,我怎么能做出来合适的计划,市的计划都是按照学期制定的,我怎么能做出来全年的。但最后,我真的发自内心的接受了这种思维的转换,虽然是个酸爽的过程,但这的确是正确的。

就像书中“以终为始”——自我领导原则说的那样,我们务必盯紧真正重要的愿景,然后勇往直前坚持到底,使生活充满意义。确定你的目标,让后坚定的准寻目标。

启示三:相信“沟通”的力量

很多人不会沟通,当别人一说话的时候,我们马上就反映出来我们想说什么,沟通学里面有一个很有趣的数据,就是当一个人听别人说话的时候,通常3秒钟内脑子里面就在想,我该怎么回应他。

书中给我们介绍的第四个习惯是“双赢思维”,双赢思维是双赢者把生活看作一个合作的舞台,而不是一个决斗场。想达到双赢的过程,最离不开的一个途径,就是沟通。这种双赢的沟通是有一个流程的。

书中为我们提供了有效双赢沟通的四步骤:

首先:要从对方的角度看问题,真正理解对方的想法、需要和顾虑,有时甚至比对方理解的更透彻。

其次:认清主要问题。

再次:确定大家都能接受的结果。

最后:找到实现这个结果的各种可能的途径。

接下来我跟大家分享一个,我用这个双赢思维来解决英语学科有效培训的问题。

事情的前提是,我想通过讲座+课例的培训方式,提升长安镇公民办学校的英语教师学科素养。怎样做才能既不强加给学校压力,又达到培训的效果呢?

首先:我思考了一下公民办学校现状与需求问题,一般来讲,培训是所有教师都需要的,公办学校的学科带头人、教学能手等骨干教师是有评职称需求的,评职称里面又有一个送课送讲座的要求。民办学校的老师期待有人能给自己学校的学生上一下课,让他们找到基于自己学情的合适的教法。

接下来,我就基于双方的这种需求,和镇层面的培训目标,我分别和公民办学校沟通,达成共识。每学期初,由各公民办学校提出培训主题申请,公办骨干教师提出送课送讲座申请并备注自己擅长的专题,我根据实际情况再次与公民办双方沟通确认,定出学期培训安排,满足公民办的需求,受益于全镇全体英语教师。从双赢角度出发进行沟通,让我们合作的舞台更广阔,这就是相信的力量。

通读此书,我有很多的感悟,因为从小的教育模式、生活方式等等,让我们无形当中把思维“圈养起来”,我们要敢于让自己的思维出来透透气,敢于努力的改变自己,给自己多一个重启的机会。