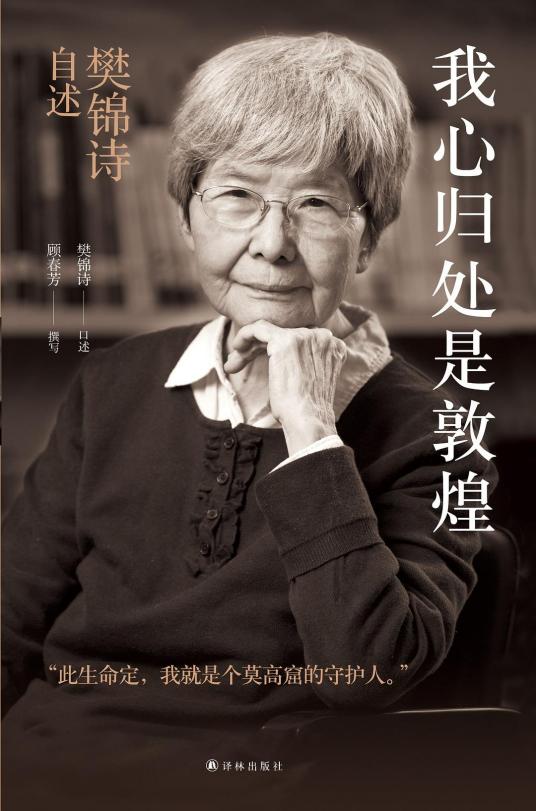

我心归处是敦煌读书笔记1500字

《我心归处是敦煌》是樊锦诗先生口述、顾春芳撰写的一部传记作品,它不仅记录了樊老个人与敦煌之间长达半个多世纪的深厚情感,也展现了一代代“敦煌人”为保护文化遗产所付出的青春与智慧。读完这本书,我仿佛亲身走进了我心驰神往的苍茫戈壁,触摸到了壁画中流淌的历史,也感受到了文化守护者内心的炽热与坚韧。

一、扎根大漠:坚守中的选择与信仰

樊老出生于书香门第,本可以选择一条更为安逸、光鲜的人生道路,但她却毅然决然地选择了敦煌。书中详细描述了她初到敦煌时的生活条件:不仅没有电灯,没有自来水,还要忍受风沙肆虐,冬季严寒。住的是土坯房,吃的是粗茶淡饭,甚至因为长期在潮湿的洞窟中工作,还患上了风湿病。然而,正是在这样艰苦的环境中,她找到了人生的归属。

樊老说:“敦煌是我一生的选择。”这句话背后,是对文化传承的坚定信仰,是对民族历史的深情敬畏。她不是没有过挣扎与犹豫,但每一次的犹豫之后,都是更深的坚守。这种“择一事,终一生”的精神,让我深刻体会到:真正的热爱,不是一时的激情,而是长久的陪伴与无怨的付出。

二、守护千年:文化传承的责任与智慧

书中不仅讲述了樊老个人的成长与坚守,还细致描绘了她如何带领团队推动敦煌石窟的保护与研究工作。在20世纪80年代,随着旅游业的兴起,敦煌面临着游客激增带来的文物保护压力。樊老敏锐地意识到,必须平衡“保护”与“开放”的关系。她力排众议,推动“数字敦煌”项目,利用现代科技对洞窟进行高精度扫描与存档,实现了文物“永久保存、永续利用”的目标。

这一决策背后,是她对文物保护的深刻理解与前瞻视野。她明白,文化传承不仅需要情感,更需要科学的方法与智慧。她常说:“文物是不可再生的,保护工作不能有半点马虎。”这种严谨、科学的态度,让我对“文化守护者”这一身份有了更深的敬意。

三、代代相传:敦煌精神的延续与升华

《我心归处是敦煌》不仅是一个人的故事,更是一群人的群像。书中提到了许多与樊老并肩作战的同事,有老一辈的学者,也有年轻的志愿者。他们中有的人一生默默无闻,有的人甚至献出了生命。正是这一代又一代的“敦煌人”,用青春与热血,守护着这份人类共同的文化遗产。

特别令人感动的是,书中提到一个细节:在敦煌研究院的院子里,有一棵老榆树,是樊老刚到敦煌时亲手种下的。据说,这棵树现在已经枝繁叶茂,正如敦煌文化在他们的守护下,生生不息。这种“前人栽树,后人乘凉”的传承精神,让我想起了在新闻上看到的上海书展上一个12岁少年认真抄写《敦煌学大辞典》的场景。文化的火种,正是在这样的传承中,永不熄灭。

四、我心归处:文化信仰的永恒力量

“我心归处是敦煌”,这句话不仅是樊老个人的情感表达,更是一种文化信仰的宣言。它告诉我们,真正的归属感,不在于物质的富足,而在于精神的丰盈;不在于外界的认可,而在于内心的坚定。樊老用她的一生,诠释了什么是“文化自信”,什么是“使命担当”。

读完这本书,我深刻感受到:文化的力量是无穷的,它能够穿越时空,连接过去与未来;而守护文化的人,正是这种力量的传递者。他们或许平凡,但他们的坚守,却让人类文明在历史长河中熠熠生辉。

结语

《我心归处是敦煌》不仅是一部传记,更是一曲关于文化、信仰与坚守的赞歌。它让我明白,每个人都可以成为文化的守护者,只要我们心中有热爱,肩上有责任。正如樊老先生所说:“敦煌是我一生的选择,也是我一生的荣耀。”愿我们都能在平凡的生活中,找到属于自己的“敦煌”,用热爱与坚守,书写不平凡的人生篇章。作为新时代的语文教师,我们也应该学习樊老的这种精神,扎根在教育的这片热土上,去为民族的振兴,文化的传承贡献自己的力量!