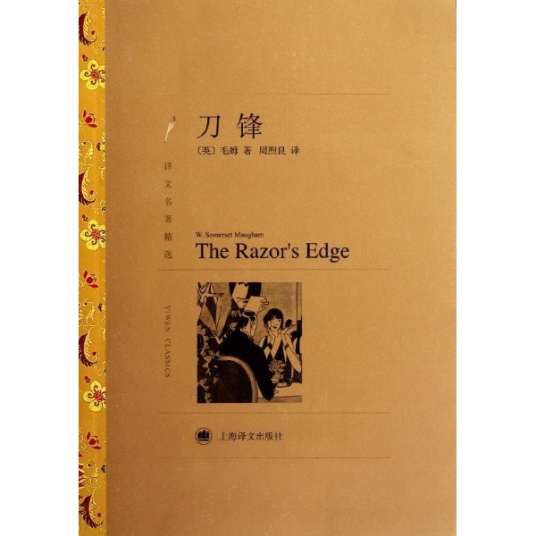

毛姆刀锋读后感1800字

“剃刀边缘无比锋利,欲渡者无不艰辛;是故智者常言,得救之道难行。”这段引自《迦陀奥义书》的题词,为毛姆的《刀锋》定下了基调。在这部1944年问世的小说中,毛姆以冷静犀利的笔触刻画了一群在战后欧洲寻找生活意义的灵魂,尤其是主人公拉里·达雷尔——一个拒绝社会为他预设的成功路径,执意追寻生命终极答案的年轻人。八十年过去,当我们的世界被更为精致的成功学话语所包围,当社交媒体上充斥着精心包装的人生赢家形象,《刀锋》的叩问显得愈发尖锐:我们是否正在用一套单一的成功标准,囚禁了自己生命的无限可能?书中不同的角色能给我们带来不同角度的启发。

拉里的选择在常人眼中无疑是荒诞的:他放弃了进入上流社会的婚姻,拒绝了朋友提供的体面工作,变卖了微薄的财产,开始了一种近乎流浪的生活。从巴黎的图书馆到德国的煤矿,从印度的修道院到地中海的小岛,拉里在物质极度简朴的状态下进行着精神上最奢侈的探索。毛姆以近乎人类学家的客观视角记录着这一过程,既不美化也不贬低,只是呈现。这种呈现本身构成了一种静默的批判——对那些未经审视便全盘接受社会价值体系的人生方式的批判。

与拉里形成鲜明对比的是艾略特·坦普尔顿,一个将全部生命能量投入社交攀援的美国势利者。艾略特精通欧洲上流社会的种种礼仪规则,能够准确判断谁值得巴结、谁可以忽视,他的生活是一场精心策划的表演,目标是在他人眼中维持体面与优越。毛姆对艾略特的描写带着辛辣的讽刺,却也透着一丝悲悯。当这位社交动物在临终前还因未被邀请参加某场宴会而耿耿于怀时,读者感受到的不是可笑,而是一种深刻的悲剧性——一个人竟能如此彻底地将自我价值外包给外界的评判。

小说中的女性形象同样耐人寻味。伊莎贝尔在物质保障与爱情之间选择了前者,她的选择代表了大多数"理性人"的决策;苏菲·麦唐纳则因一场车祸失去丈夫和孩子后,用酒精和滥交来麻痹痛苦,最终走向毁灭。这些人物构成了一幅关于选择的丰富光谱,每一种选择背后都是一整套价值观和生活哲学的体现。毛姆的高明之处在于,他并不直接评判哪种生活更优越,而是通过人物命运的展开,让读者自行思考:如果换作是我,会如何选择?

当代社会的成功标准虽然表面上比毛姆笔下的1920年代更加多元,但实质上可能更为隐蔽和专制。今天的主流文化宣称尊重每个人的选择,却暗中将"成功"定义为可见的物质积累、社交媒体的关注度、职业头衔的光鲜程度。我们比任何时候都更擅长用数据量化人生——年薪、房产面积、子女就读学校排名、度假地点的奢华程度。这套评价体系如此强大,以至于那些选择不同路径的人不仅要面对外界的质疑,更要与内化了的成功标准进行持续抗争。

《刀锋》最富当代意义的启示或许在于:真正的反叛不是刻意与社会期待背道而驰,而是有勇气探索并忠于自己的内在节奏。拉里并非为了反叛而反叛,他只是无法用世俗的成就来欺骗自己。当他坦言"我想弄清楚上帝是否存在,我想知道为什么会有邪恶存在,我想知道我的灵魂是不是不灭的,还是我死后它就完了"时,他展现的是一种近乎天真的诚实。这种诚实戳穿了成年人世界心照不宣的游戏规则——假装我们已经找到了所有答案,剩下的只是如何在既定框架内过得更好。

在知识获取变得极为便捷的今天,我们反而可能丧失了拉里那种真正的求知精神。我们的学习越来越功利化——为了职业晋升,为了社交谈资,甚至只是为了在智力优越感中暂时逃避平庸。拉里在巴黎图书馆的阅读则纯粹出于对理解的渴望,这种不带功利目的的学习,反而使他获得了那些为考试而学习的人难以企及的智慧。当教育沦为职业培训,当阅读沦为信息收集,毛姆通过拉里提醒我们:知识最珍贵的价值在于它能够转化我们对生命本身的理解。

小说的结尾,拉里选择回到美国,做一个普通的出租车司机,在喧嚣的现代都市中实践他在东方学到的智慧。这一安排体现了毛姆的现实主义态度——精神追求不必以完全脱离社会为代价,真正的智者可以在日常生活中保持觉醒。这种平衡或许正是当代人最需要的生存智慧:既不盲目拒绝现代文明的所有馈赠,也不被消费主义和成功学完全定义自我价值。

《刀锋》最终向我们提出的问题是:你敢不敢像拉里那样,诚实地面对自己内心的疑问,即使这意味着放弃社会认可的成功?在一个人人都在表演"完美人生"的时代,这种诚实本身就是一种革命性的行为。毛姆没有给出标准答案,因为答案只能在每个读者的内心寻找。当我们合上书本,真正考验才开始:我们是否有勇气审视那些被视为理所当然的生活假设,并在自己的"刀锋"上找到平衡?

剃刀边缘确实锋利,但或许只有那些敢于行走其上的人,才能看见常人看不到的风景。在这个意义上,《刀锋》不仅是一部小说,更是一面镜子,照出我们内心未被言明的渴望与恐惧。它提醒我们,生命的意义从来不在他人设定的终点,而在自己寻找的路上。