被讨厌的勇气读书笔记1600字

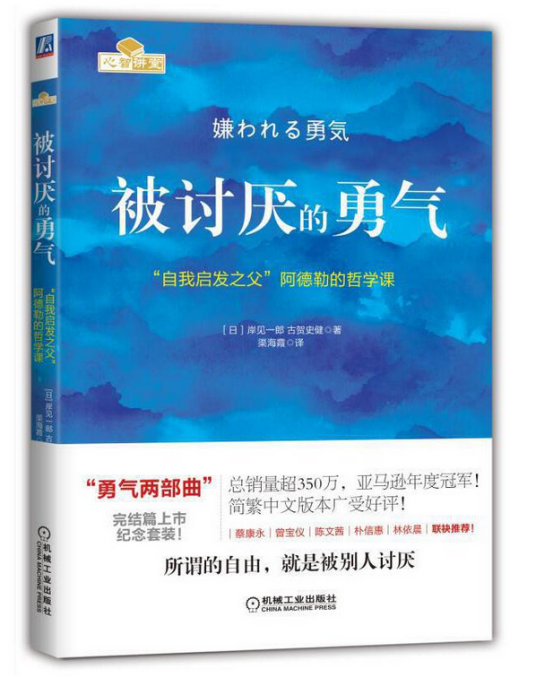

最近在读阿德勒的《被讨厌的勇气》,这是一本人际关系指南,很多人说它“犀利”,说它“颠覆三观”,但我觉得,它更像一位温和而坚定的朋友,在我们最纠结、最内耗的时候,拍拍我们的肩膀,带出新的亮光。初读这本书,有三句话让我印象很深,我先说作者的观点,再说我的感悟。

第一句是:“你的存在,本身就是价值。”

我们是不是经常陷入一种思维陷阱?觉得我必须足够优秀、必须赚很多钱、必须为家庭做出巨大贡献,我才有价值。一旦工作表现不好,遇到挫败低谷,一旦没成为人群中的焦点,我们就开始自我攻击,觉得自己“不值钱了”。

阿德勒告诉我们,不是的。他用了这样一个视角:假如你最重要的人因为一场意外而卧病在床。单从“行为”层面看,他暂时无法创造物质价值,但难道你就会因此认为他“没有价值”了吗?不会。你依然会珍视他、守护他照顾他,直到他康复,因为他的“存在”本身,就是对你最大的慰藉。所以,你不需要时时刻刻“有用”,你只要存在,就构成了对他人、对世界的意义。

第二句是:“要有被讨厌的勇气”

我们太多时候,都活在别人的期待里了。阿德勒用“课题分离”这个核心工具,点明了一切人际烦恼的根源。

他举了一个经典的例子:假设你的孩子不学习,不听课,不写作业。作为父母,你万分焦虑。但阿德勒会说,学习是孩子的课题。你强行干涉,妄图让孩子按照你的意愿去生活,结果只会导致更激烈的冲突。父母能做的是什么?是告诉孩子这是他自己的课题,在他想学习的时候,父母会随时准备提供帮助,但绝不妄加干涉。

什么是你的课题?——做出选择,并承担后果。什么是别人的课题?——他们如何评价你的选择。当你敢于选择自己真正想要的人生,你可能会让某些人失望。但反过来,你赢得了对自己人生的主导权。为自己而活,不是去对抗世界,而是温柔地划定边界,然后把精力收回来,专注于自己的成长。

第三句,“不是要肯定自己,而是要接纳自己。”

阿德勒对此有精妙的区分。他反对“肯定自我”,那是一种明明做不到,却暗示自己“我能行”的谎言,活在虚假的优越感中。

而他倡导的“接纳自我”,是指诚实接受这个“做不到的自己”,然后拿出改变的勇气,朝着“能做到”的方向前进。比如对得了60分的自己说这次只是运气不好,真正的自己能得100分,这就是自我肯定,与此相对,在诚实的接受60分的自己的基础上,努力思考如何才能接近100分,这就是自我接纳。

接纳,意味着看清“我能改变”和“我不能改变”的界限。我不跟那个“不完美的我”较劲了,我接纳这个现状,然后基于真实的起点,一步步向前迈进。这样一来,你的动力是自我超越,而不是自我证明。

好了,以上是阿德勒心理学带给我们的、非常宝贵的人文智慧。接下来,是我个人的一点延伸思考。书里的这三个观点,让我联想到人类历史上一些深远的思想传统,特别是基DJ文化中,关于人、关于价值的一些非常经典的思考。我想从这个文化视角,来谈谈我的感悟。

首先,关于“存在价值”。

阿德勒说我们存在就是有价值,这很鼓舞人心。这让我想到,基DJ文化一个很核心的起点,就是认为人的价值不依赖于外在表现,而是源于被造时就被赋予的、不容置疑的尊贵身份。这就好比,一件传世珍宝的价值,不在于它被放在哪个展厅,而在于它出自哪位巨匠之手。这为‘存在价值’这个概念,提供了一个非常古老而稳固的根基。

其次,关于“被讨厌的勇气”。

阿德勒说要有被讨厌的勇气,这是为了个人的自由和幸福。而在我了解的文化传统中,也同样高度推崇一种“站稳”的勇气,但为了一个或许更超越的目的:是为了持守他所认定的真理、活出爱和正义的原则。这为‘勇气’校准了一个方向,让它不至于滑向孤傲的自我中心,而是与一种更高的信念和责任相连。

最后,关于“接纳自我”。

阿德勒的“自我接纳”是一个非常智慧的起点,它让我们停止自我攻击。而我所思考的这个文化视角,则指出了一个更动态、更充满盼望的路径:它始于诚实地面对和承认真实的自己(包括所有的局限与不完全),但绝不止步于此。它更包含着一种深刻的信念:人可以在一种强大的、充满爱的关系中,获得力量,不断地超越旧我,迎接不断被更新的生命。