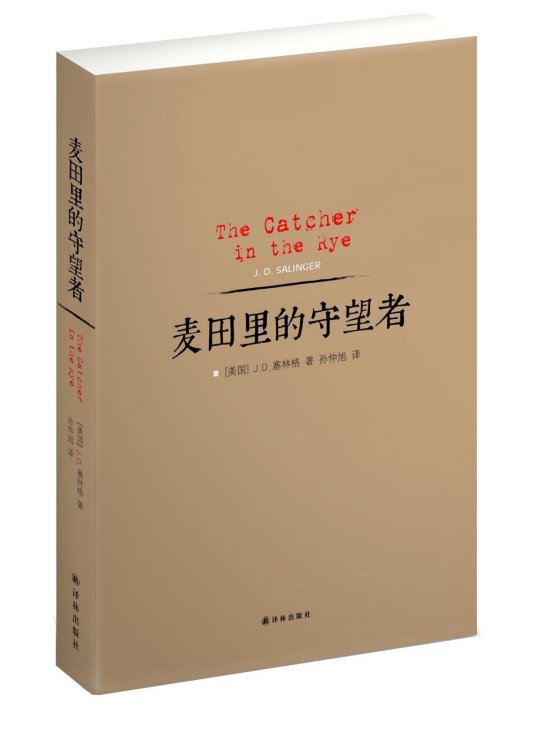

麦田里的守望者读后感1000字左右

《麦田里的守望者》是美国作家杰罗姆·大卫·塞林格的唯一一部长篇小说。作者将故事的起止局限于16岁中学生霍尔顿·考尔菲德从离开学校到纽约游荡的三天时间内。

霍尔顿出身于富裕中产阶级,在第四次被学校开除之后,不敢贸然回家,只身在美国最繁华的纽约城游荡了一天两夜。其间,他住小客店,逛夜总会,滥交女友,酗酒……他几乎看不惯周围发生的一切,甚至想逃离这个现实世界,到穷乡僻壤去假装一个又聋又哑的人。但这又是不可能的。结果,他只能生活在矛盾之中。这部小说通过细致的描述揭示了这个少年的内心世界。

愤怒与焦虑是此书的两大主题。书中所反映的是二战中美国崛起时期的社会现实和学校教育问题。利益关系在社会意识中得到了空前的强调,从而实现了影响的最大化。但思想关系与情感关系退居幕后,思想感情连结所需要的真诚淡漠了。法治健全了,但新的教育问题却越来越多了。

在麦田中奔跑的孩子随时可能不慎跌落悬崖,这象征着纯真者时刻面临社会性道德堕落的威胁。他梦想成为一名麦田里的守望者,就是要拯救那些处于危险之境的纯真的孩子,使他们免受精神伤害和堕落之苦,能够永远纯真并坚守道德的阵地。在这里,霍尔顿将自己定位为一位道德上的救世者,表达了他不满于当时社会中道德的堕落。而我何尝不想呢?

虽然作者的创作本意只限于展现成人的虚伪与青少年的无辜与叛逆情怀。但读者如果没有正确的价值判断,一味地同情或崇拜霍尔顿,愤世嫉俗,就将酿成大祸。1980年,马克·大卫·查普曼在纽约杀害了“甲壳虫”乐队主唱约翰·列侬。他对外界说,他杀列侬的原因都写在这本书里了。还有一种传说是,记者探监时曾听到他喃喃自语:“我是麦田里的守望者”。几个月后,约翰·大卫·欣克利向里根总统开枪,事后在他的旅馆房间里发现了一本《麦田里的守望者》。

《麦田里的守望者》曾领导了美国文学创作的新潮流,创造了美国文学的“塞林格时代”。作品剖析了小说主人公霍尔顿憎恶虚伪、追求纯真内心世界。这本书从出版到现在已经70多年,今天读来,仍有很多共鸣,也有很多深思。

阅读这本书时,很自然地,我想到了我的一些学生和发生在课堂上的事情。我的学生身上有很多霍尔顿的影子。幸运的是,他们生在中国,成长在中国崛起的新时代,家庭、学校、社会、司法、政府给了他们太多保护,因此他们身上有霍尔顿的淘气、调皮、捣蛋,甚至顽劣,但却少有霍尔顿的迷离、彷徨、担忧和颓废。作为教师,我在想这到底是好事还是坏事呢?怎样才能做到保护中的教育更有力量呢?这也是我需要继续思索和积极探索实践的。