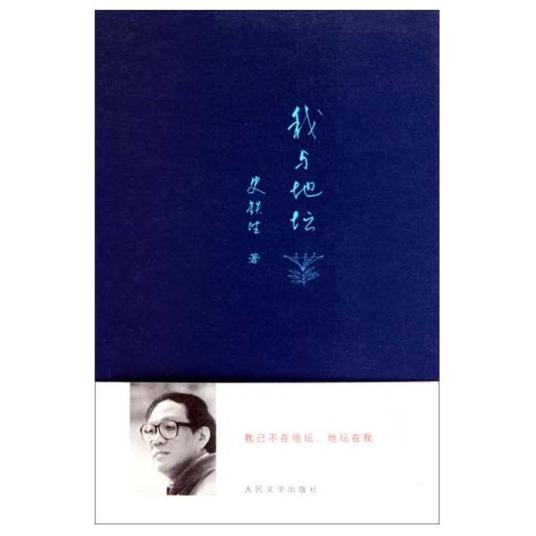

史铁生我与地坛读书报告2000字

我是知道史铁生的,这个命运多舛的男人。在二十岁这个最风华正茂、最狂妄的年龄里突然截瘫了。他满心欢喜地想要迎接自己的爱情与事业,却先迎来了一副残破的身躯。他在地坛花园里,想寻找生的救赎与死的希望,他曾经解释过自己的名字,他说:“心血倾注过的地方不容丢弃,我常常觉得这是我的名字的昭示,让历史铁一样地生着,以便不断地去看它,不是不断地去看这些文字,而是借助这些踌躇的脚印不断看那一向都在写作着的灵魂,看这灵魂的可能与大向。”他将自己的踟蹰、绝望、救赎和悔悟都化作文字。我们这些局外人,也在他的文字中,知道、了解了人与人之间的牵绊和一个艰难前进的旅人的心路历程。

史铁生推着轮椅缓缓进入了院子,他想:“它为一个失魂落魄的人把一切都准备好了。”我想他大概是恨的。他当时高位截瘫只能依靠透析机活着,但是老天却偏偏给了他文人般多愁善感的大脑和极度敏感的内心。他沉浸在人生给予他的重击中,绝望,敏感。在院子里用几个小时来思索自己为何生,如何死。自然的美也再也不是美,变成了聒噪,变成了顾影自怜。他痛苦,他苦闷,他现在还不明白他用了许多年才明白的道理,“他被命运击昏了头,一心以为自己是世界上最不幸的一个,不知道儿子的不幸在母亲那总是要加倍的。”当他不言一声地离开家,缓缓地进入院子里,像从前一样坐在那里漫无边际地思索、发呆。可以想象这样一幅画面,随着时间越来越长,太阳也逐渐落了下来,落日的余晖拉长了坐在轮椅上的史铁生的影子和在他身后担忧地看着他的母亲。她好像是想离儿子近一点,却又害怕儿子发现惹他生气,她在这十五年里一直默默地守着自己倔强的儿子,每天晚上的祈求、祷告、痛苦,到后来癌症晚期仍然牵心于自己的儿子。而之后的史铁生的悔悟,也不过是子欲养而亲不待的悲痛。“她的心里太苦了,上帝看她受不住,就召她回去。”

在作者的描述中,我看到了一位母亲的坚韧、包容和独特的温柔。亲人还在身边,身体健康。我还年轻,无病无忧。在过去的年岁里,在我的青春期里,也说过许多伤人的话。我还记得在争吵过后母亲无奈的眼神,那里面没有厌恶,只有无法沟通的无措。在读完这篇文章后,我更懂了那眼神背后的爱。所幸还不算晚,父母总是像山,而我们做子女的就像太阳,或许会远离,但终究会回到群山的怀抱。在我们的人生中,陪伴我们成长的是父母。他们一直在做我们的后盾,让我们在外面筋疲力尽的时候给我们一个温暖的家,这也是我现在有勇气,也有信心在追寻自己梦想的道路上无畏地走下去。

无论什么人在面临作者那样的情况时都会怨天尤人哀叹命运不公。我在看书的时候常常把自己代入作者的境地,发现我也不能做得比作者好。虽说世界上没有真正的感同身受,但我从他的文字里感受到了他的绝望与苦闷,幸好,他有爱他的母亲,有文字来陪伴他,正如他所说:“活着不是为了写作,但写作是为了活着。”写作成了他生命的寄托,他用文字写了一个身处绝境的青年从苦闷到释然的历程,用笔走到了双腿到不了的地方,找到了一条属于自己的路。他写出了自己对人生的感悟却也启发了像我这样的读者。一辈子说长也不长,总不能一直为不够好的事时时忧心,释然,是一种更好的方式。在他文章的后半段中,他不再将自己的视角局限于景物和自身的哀怨,而是转而去观察那些在地坛中不同的人或事。有一对老人、爱唱歌的年轻人和一个漂亮但不幸的小姑娘和她的哥哥等。他观察他们的生活,发现没有人会是一直一帆风顺的,也不是所有的人生与命运都是公平的,“我常以为是丑女造就了美人,是愚蒙造出来智者,是懦夫衬照了英雄,是众生度化了佛祖。”无论他们的生活或悲或喜或平静或跌宕,都是坦然地一笑置之。命运或许对有些人不够公平,但是他们都活在这世界上的某个角落,他们有自己的生活方式,活出了自己独特的滋味,或许没有那么甜蜜,但是经过岁月磨砺过的人生,在最后的品尝中,总有一番醉人的滋味。就像作者说的那样“一个失去差别的世界将是一潭死水,是一块没有感觉没有生命的沙漠。”如果觉得自己的命运不公平,当然可以抱怨,但是,对于我们,更重要的应该是尽力去把它变得公平。生命对于每个人来说都只有一次,尽管生命之中会有许多坎坷但是这不应该成为我们逃避生活的借口,世界那么美好,我们不应该总是停留在自怨自艾中,与其懊悔那我们不能控制的所谓“注定”还不如尽全力让自己去追求自由,享受生活。

在读完整本书后,我终于理解了史铁生对于地坛的那不可割舍的感情。在我看来,地坛是他的朋友,沉默不言为他提供释放的场所,倾听他的哀,感受他的怒。地坛是他的良师,在这里他观察许多人也在解剖自己的内心,终释然。地坛是他的净土,是他的精神支柱。

“把疾病交给医生,把命运交给上帝,把快乐和勇气留给自己。”史铁生在另一篇文章中写到了这句话,至今给我留下了深刻的印象。我想,当他写出这句话的时候,他已经可以走出命运的不公带给他的阴影,去享受生活。毕竟,生命与世界都那么美好,我们还有很长的时间可以去慢慢地感受。