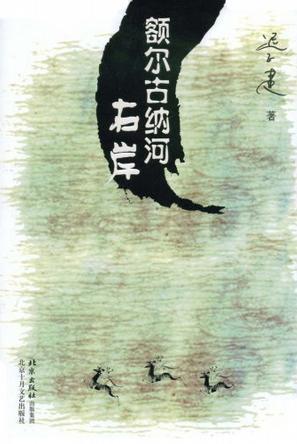

额尔古纳河右岸读书笔记1600字

“我是雨和雪的老熟人了,我有九十岁了。雨雪看老了我,我也把他们看老了。”这是《额尔古纳河右岸》开篇的第一段话,是鄂温克族最后一位女酋长玛丽亚在向我们娓娓道来雨雪与生命的情长,轻声细语般的诉说,宛若额尔古纳河的涓涓细流,悠然流淌浸入读者的心田。雨雪看不老时光,却看老了她的年华,雨雪年年如新登场,未改岁月的从容,却悄然在她的生命里刻下深浅不一的痕迹,这是时光与生命的旋律于斯交织,奏出了一曲宁静而旷远的原野牧歌。

《额尔古纳河右岸》是迟子建创作的一部描绘中国东北少数民族鄂温克人生存现状及百年沧桑的长篇小说。书中借一位九十岁鄂温克女人、鄂温克族最后一个酋长的女人的自述,将鄂温克族百年的历史长卷向我们徐徐铺展开来,破晓的“清晨”、炽热的“正午”、迟暮的“黄昏”、高悬的“半个月亮”,书中的四个部分淋漓尽致地展现了鄂温克人的日常生活、历史变迁以及他们在面对自然和社会挑战时的脆弱、挣扎、坚守。达玛拉、尼都萨满、列娜、伊万、娜杰什卡……每一个人物都有血有肉,他们的故事充满了对生命意义的探索和对自然的敬畏。初读,只觉得它是一个民族的历史长卷;细品,方觉其中深藏着作者对生命意义的探讨、对人性和爱与美的哲思和礼赞。通读本书后让我感受至深的是这个民族给我们带来的一些观念。

第一,该如何面对生死——生死之畔,鄂温克人淡然超脱。书中大量描写了出生和死亡,无论是人还是物。日升日落、花开花败、鹿生鹿死、人亡人兴,一个孤独的民族靠养驯鹿和打猎为生,就要与大自然贴身肉搏,或冻死霜雪,或殒命兽爪,或被洪流吞噬,或被马蜂蜇死……好像每翻几页书,就会死掉一个人,内心或有一颤,但却能充分感受到鄂温克人在面对生命的消逝时的不悲戚、不绝望,似在平静中蕴含着坚韧的力量,是哀而不伤的,是充满温情的。好在生死轮回,新生命总会如春日破冰的河水,潺潺而来,正如书中萨满的每一次跳神,都是一次生死轮回的见证。《理想说》里有这样一句话:死亡是圆心,无常是半径,无论你几岁,你都与所有生命到达死亡的距离相等。所以于我们而言,活着的每一天都是一段未知的冒险,与其在恐惧中踌躇,不如珍惜和善待所有平凡的日常,共享岁月长情。

第二,如何看待荣辱得失——荣辱得失,鄂温克人视作浮云。“人只要不贪财,就不会有灾难”,书中伊万所讲的这句话值得我们深思,他们深居山林,不贪不嗔,不竭泽而渔,对过度索取者深恶痛绝,这是鄂温克族至深的观念,也是他们生活美满幸福的根本,他们对金钱没有概念,更不会用金钱去衡量价值,得之不喜,失之不忧,一切遵循自然的守恒法则。冬寒虽冽,却藏不住春的生机;霜雪虽严,终掩不住夏的繁茂,鄂温克人的故事和生活的态度告诉我们那些离开的失去的终会以另一种方式回来,命运不曾辜负谁,生活中永远都是失之东隅,收之桑榆,付出都会有回应,希望总会被传递。

第三,如何与自然相处——敬重自然,鄂温克人视为生命的延伸。鄂温克人是自然的赤子,他们对自然的敬畏之心与生俱来,书中尤为让人深有感触的是鄂温克人对待自然的态度与做法。例如,他们食熊肉而仿鸦鸣,祈愿熊灵安息;择枯木而栖身,不忍伤树之生机;迁居所而净垃圾,护山水之清幽;视驯鹿为至亲,始终不离不弃;面对山外的斧锯,他们痛心疾首,却又无可奈何;他们从不砍伐正在生长的树木……可以说鄂温克人在做任何事的时候,对待自然时时怀揣着敬畏之心,这种敬畏心的形成是历史积累且沉淀在性格里的。他们热爱自然、尊重自然,在对待自然环境的关系上不是肆意地掠夺和破坏,而是有一种平等相待的观念、和谐相存的理念。大自然是人类赖以生存发展的基本条件,当下,我们牢固树立和践行绿水青山就是金山银山的理念,尊重自然、顺应自然、保护自然,便是对大自然最好的敬畏,也是对新时代新征程上全面推进美丽中国建设的生动实践。

在额尔古纳河右岸这片纯净的土地上,我们也可暂且幸享片刻的休憩与放松,之后,便也应像右岸的人们一样,在动荡中恢复平静,在绝望处看到希望,在苦难中高歌猛进,于死亡中迎接新生,在前行的道路上守护好我们的生命家园和精神家园。