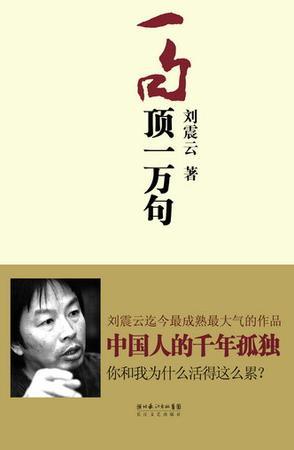

刘震云一句顶一万句读后感2000字

前段时间在书友们的引领下,我有幸拜读了刘震云先生的《一句顶一万句》,读完书感慨万千、思绪难平,不知是为书中的“杨百顺”、“曹巧娥”、“牛爱国”等人物坎坷的遭遇还是为在现实中迷茫的自己,只是隐隐的觉得这本书道尽了生命中那些孤独时的无助,更写出了小人物的卑微与无奈,以及每一个在孤独中寻找出路的“奋斗者”的人生际遇。

仔细品味,你会发现:在刘震云的文字里,《一句顶一万句》从来不是热闹的故事集锦,而是一场关于“人如何与自己、与世界对话”的孤独之旅。从书中人物的故事里我们能够看见自己——那些曾被误解困住的时刻,那些为求“一句懂”而徒劳奔波的日子,那些在撞了南墙后才肯回头审视内心的瞬间,最终都成了塑造我们人生的养分。在书中最吸引我的是杨百顺和曹巧娥这两个人物,因为从他们身上让我看到了两个不同命运的人物,对如何自我成长这一话题的深刻解读。

杨百顺的一生,是被“寻找认同”推着走的一生,也是在“向外求索”中逐渐完成自我认知闭环的一生。少年时的他,活得像一株在风中摇摆的草,学剃头、学杀猪、学喊丧,换了十几种营生,每一次改变都不是源自内心的热爱,而是为了得到旁人一句认可,或是逃离当下的不被理解。他为了跟老曾学剃头,凌晨起床磨刀子,可最终还是因为“嘴笨”不被待见;他投奔老裴学杀猪,以为能凭手艺立足,却又因不愿参与算计而被排挤。那时的杨百顺,把自我价值的标尺交到了别人手里,别人的一句夸奖便能让他干劲十足,一句否定便足以让他怀疑人生,这种“以他人之眼为镜”的认知方式,让他在生活的浪潮里随波逐流,活得疲惫又茫然。初读时,我曾为杨百顺的不坚定、没主见而气恼,可是反观他当时的处境,试想但凡生活平顺一点,他又何需如此的变换、奔波呢?……

杨百顺真正的自我觉醒开始于他改名“杨开拓”之后的人生旅程。离开家乡后,他不再刻意讨好旁人,不再为了一句认可而勉强自己。在焦作的煤窑里,他靠力气吃饭,不必再琢磨如何说话才能讨喜;在路边开个小铺,他凭良心做生意,不用再顾虑旁人的闲言碎语。也正是在这段时光里,他终于明白:人这一辈子,最难讨好的是别人,最该对得起的是自己。以前他总以为“一句顶一万句”的是旁人的肯定,后来才明白,真正能支撑一个人走下去的,是自己对自己的认可,自己对自己的肯定。这种认知上的转变,不是突然的顿悟,而是在无数次失望与挣扎中慢慢沉淀的结果。

是啊,太多时候,我们和年轻时的杨百顺一样,太在意别人的眼光,太在意别人眼中对自己的评价,而忽视了自己对自己的认可和肯定,总是把别人的期待当成自己的目标,把别人的评价当成自己的行为准则。想想,这是多么可笑的存在,这也许就是“杨百顺”式烦恼的根源所在。

杨百顺的故事告诉我们,别人的认知终究是别人的,每个人的人生节奏、价值标准都各不相同,若始终把自己困在别人的评价体系里,最终只会弄丢真正的自己。建立清晰的自我认知边界,不是要我们变得自私冷漠,而是要我们学会在嘈杂的声音中,听清自己内心的声音,知道自己想要什么、能做什么、该坚守什么,唯有如此,才能在这复杂多变的人生旅程里不迷茫、不摇摆——这也是这本书馈赠给我们的最珍贵的礼物!

如果说杨百顺的成长经历是由“向外求索”到“向内扎根”的人生蜕变,那么曹巧娥的一生,则是在“执念纠缠”中完成自我反思,最终与生活和解的华丽转身。我个人认为,曹巧娥的悲剧,源于她对“完美婚姻”的偏执想象。嫁给牛书道后,她总盯着丈夫的缺点不放,觉得他“木讷、不懂情趣”,比不上旁人的丈夫能说会道;后来与老高有了纠葛,她又以为找到了“懂自己”的人,不惜冲破世俗的眼光,可最终还是落得被抛弃的下场。她的人生前半段,始终在“比较”和“抱怨”中度过,把自己的不幸都归咎于牛书道的平庸,归咎于老高的薄情,却从没想过,自己的执念才是困住自己的牢笼。直到后来,经历了婚姻的破碎、生活的磨难,她才开始真正自我反思。她坐在自家的小院里,看着夕阳下的炊烟,终于明白:自己一直想要的“一句懂”,其实从来不是别人能给的,而是要先学会自己懂自己;那些所谓的“不幸”,也不是旁人造成的,而是自己不肯接纳生活的不完美。她开始学着原谅牛书道的平庸,接纳自己曾经的过错,不再抱怨命运的不公,而是踏踏实实地过好当下的日子。她后来的生活态度,不是对生活的妥协,而是对自我的清醒认知。因为她学会了与不完美的自己、与不完美的生活和解,这是曹巧娥身上最动人的闪光点,也是引发我们思考的地方。

曹巧娥的故事,给我们上了一堂关于“自我反思与和解”的必修课。生活中,我们常常像年轻时的曹巧娥一样,习惯把问题归咎于外界,习惯于抱怨,习惯于指责,习惯于攀比……也许生活中的大多数烦恼,皆因我们不懂得自我认知和反思而造成的。所以我们要学会自我审视,更要学会与生活和解,更要学会接纳生活的不完美。相信,当我们用平和的眼光看待生活的起伏时,生活的美好也会更加耀眼。

合上书页,杨百顺和曹巧娥的身影依然在眼前浮现。他们的一生,没有惊天动地的壮举,却用最朴素的经历告诉我们:人生的成长从来不是一蹴而就的,它藏在每一次对自我的认知里,藏在每一次深刻的反思中,藏在每一次与生活的和解时。愿我们都能从他们的故事里汲取力量,在往后的人生中,看清自己的内心,守住自己的方向,在自我认知与反思中不断成长,活成自己想要的模样。