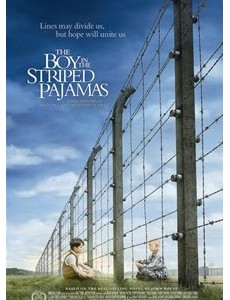

穿条纹衣服的男孩读后感1000字

“用最纯真的双眼,看尽最残酷的世界”——题记

八岁的男孩在现在的人眼里不过是一个不经世事,初出茅庐的“小屁孩”,但在二战时期,在残酷的战争面前,孩子那双最纯净的眼里却已装满了人世间的虚伪与丑恶。

书中的布鲁诺便是其中的代表,他八岁就和家人随着纳粹父亲的一纸调令,由柏林迁至乡下,终日呆在别墅里,不得踏出家门。很快,布鲁诺便偷偷结识了铁丝网另一边的同龄男孩希姆尔,紧张的家庭气氛,让这个男孩成为了布鲁诺唯一的朋友。某日布鲁诺决定去铁丝网的另一边。换上“条纹睡衣”的布鲁诺本希望帮助希姆尔找到父亲,不料却酿成了一场悲剧。

全书开头的一个细节让我印象深刻。在他们一家还没搬离柏林时,布鲁诺与小伙伴在大街上疯跑,张开双臂做出飞翔的样子,兴奋的大喊大叫。在衣着鲜亮的男孩旁边,一个苍白瘦弱的妇人正在士兵的推搡下上卡车,一车的人神色凄凉无助,然而小男孩只是兴奋地跑过,嘴里喊着“再见犹太人”。也许他只是熟视无睹,也许我们不能指望八岁男孩的同情心。即便如此,孩子终究是孩子,他们能以清澈的眼光分辨人性的善恶,即使一直被教育“犹太人”都是坏蛋,但他仍友好地对待犹太老人。我想,孩子就代表着那些在二战时期还存有良知的人吧,他的行为更折射出现实的丑恶,残酷与冰冷,在孩子略显稚气的眼中粉饰太平,这有些滑稽的扭曲,不就是孩子“用最纯真的双眼,看尽最残酷的世界”吗?

唉,“有时候,时代太残酷了,你闭上眼,不忍直视。”

这样的反差不免让我为之动容,试问自己,若我生活在这样的时代,我做的到为了真理与政府作对,弃家人的安危于不顾吗?若我生在官宦之家做得到“出淤泥而不染,濯清涟而不妖”吗?若我碰见瘦骨如柴的犹太老人,会把手中的食物递给他吗?生而为人,不可能无牵无挂,当国家,人民需要我们的时候我们做的到大爱在前,舍小家为大家吗?疫情期间的“白衣天使”,火灾场上的“拼命三郎”不就是抗美援朝的黄继光,五四运动的李大钊吗?

全书的结尾更是让我震撼无比,胸口仿佛被什么塞住了,喘不过气,耳边仿佛还回荡着雨声里那撕心裂肺的哭喊,当它慢慢归于平静后,镜头仿佛永远定格在了那件丢弃在铁丝网旁的条纹睡衣上,那无言的控诉在黑暗中回响,大概没有人会想到布鲁诺这个天真,善良的男孩结局竟如此惨烈,不免让人有些怅然若失,心中暗潮涌动。这可能恰恰印证了一句话“悲剧因为缺憾而美丽,这种凄美因而动人心魄”。

战争真是人类文明的罪恶,文明已经无法替那些穿条纹衣服的男孩祈祷,唯有回望过去,才能阻止那些悲剧出现在属于我们的未来!