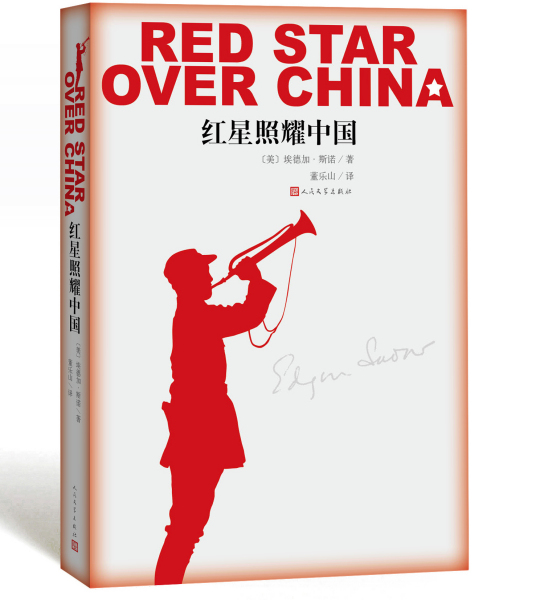

《红星照耀中国》读后感1200字

初读《红星照耀中国》总觉得故事离我们太过遥远。可当书中的文字像镜头一样,将故事里的一个个人物、一件件事情展现在眼前时,我忽然明白:所谓历史,从不是冰冷的年份和数字,而是一群人用热血和信念谱写的生命轨迹。

第一次翻开《红星照耀中国》是因课本要求所读。原以为会读到满纸激昂的口号,却在作者的文字里,撞见了1936年陕北高原上最朴素的烟火气——那是毛泽东在窑洞里批阅文件时,油灯映在窗纸上的昏黄;是彭德怀与士兵同坐田埂分食一个窝头的笑声;是红军们抱着步枪,在月光下学写“革命”二字的认真。这些带着体温的细节,让八十年前的历史忽然有了生命!他们不是课本里高高在上的“伟人符号”,而是会饿、会累、会为士兵的伤逝红了眼眶的普通人。可正是这些普通人,在国家蒙难时选择扛起比山还重的责任,这份“知其不可为而为之”的勇气,比任何传奇都更能打动人!

书本是真实的,它记录了陕北的贫瘠:战士们穿着露脚趾的草鞋,冬天裹着单衣站岗;红军大学的课堂设在破庙里,黑板是用锅底灰刷的;周恩来睡的土炕铺着干草,唯一的奢侈品是一顶蚊帐。但他更记下了贫瘠里的光芒:红军战士唱歌时的嘹亮,小红军们对知识的渴望,老百姓把最后一把小米塞给士兵时的坚定。有个细节让我足足读了三遍:一个伤员在手术时没有麻药,咬着木棍疼得浑身发抖,却始终没哼一声,只是在手术结束后对医生说:“麻烦您了,我还能上战场。”那一刻忽然懂得了,所谓的“革命乐观主义”,不是无视苦难,而是在最深的苦难里,依然相信明天是光明的。

书中还有个细节让我在合上书页时红了眼眶:红军翻越夹金山时,一位军需处长把棉衣让给了伤员,自己冻成了冰雕,怀里还揣着没吃完的半块青稞饼。作者写道:“他的手指冻得僵硬,却还保持着把棉衣递出去的姿势。”这让我想起如今衣柜里叠得整整齐齐的羽绒服,忽然懂得“岁月静好”四个字的重量——总有人把温暖留给别人,将风雪留给自己。陕北根据地的冬日格外冷,战士们却总说“心中是热的”,这份热,不是炭火焐出来的,是相信“我们一定会让中国好起来”的信念所燃烧出来的。

重读那些关于“信仰”的描写,我开始思考:和平年代的我们,该如何理解他们的选择?当作者问一个12岁的小红军为什么参加红军,孩子仰着头说:“因为红军让穷人能吃饱饭,能认字。”没有豪言壮语,却比任何宣言都更有力量。这让我想了许久,我想信仰从不是遥不可及的星辰,而是融入日常的选择——是危难时挺身而出,是平凡中坚守到底。

合上书时,窗外正下着倾盆大雨,恍惚间仿佛看见八十年前的陕北。作者骑着马离开保安,身后的山梁上,红军战士正朝着他挥手,夕阳把他们的影子拉得很长。那些身影里,有领袖,有士兵,有老人,有孩子,他们或许不知道自己正在创造历史,只是笃定地相信:走下去,就能看见天亮。

如今,红星早已照亮中国,但那些在窑洞里、在山路上、在雪地里闪耀过的初心,依然在提醒我们:所谓历史,从来不是书本里的铅字,而是一代又一代人用热血和真诚写就的接力赛。我们站在他们铺就的道路上,唯有带着同样的赤诚前行,才不算辜负那些在黑暗中举火带领我们前行的人。这大概就是《红星照耀中国》留给今天的我们,最深刻的启示!