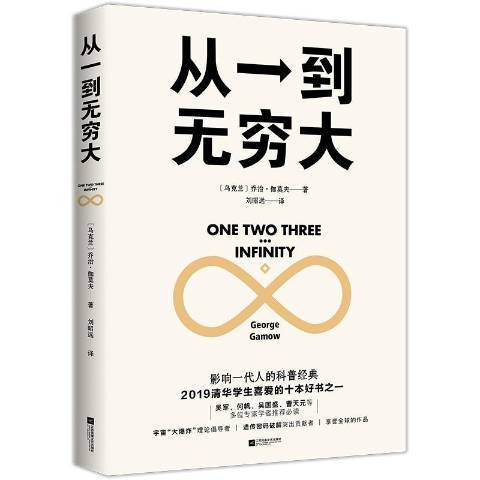

从一到无穷大读后感1000字

翻开《从一到无穷大》的瞬间,仿佛推开了一扇通往奇妙世界的大门。这本融合数学、物理、生物等多学科知识的科普经典,不仅以通俗易懂的语言打破了学科壁垒,更让我重新审视数学在科学探索中的根基作用,也为我的教学实践带来了全新的灵感与思考。

书中最令我震撼的,是作者对数学思维的精妙诠释。从康托尔的无穷集合论到拓扑学的基本概念,从数字的起源到宇宙尺度的测量,每一个数学原理都与现实世界产生了奇妙的联结。例如,在解释“无穷大”概念时,作者用酒店客房的无限延伸巧妙类比,将抽象的数学概念转化为生动的生活场景。这种“以小见大”的思维方式,让我反思自己的课堂教学——在讲解数列极限、集合基数等难点时,是否也能通过类似的生活化类比,帮助学生跨越理解障碍?此后,我尝试在课堂上引入“龟兔悖论”“希尔伯特旅馆”等案例,将晦涩的数学理论融入趣味故事,学生们眼中的困惑逐渐被探索的光芒取代。

书中跨学科的叙事风格,让我深刻意识到数学作为“科学语言”的重要性。从爱因斯坦相对论中的时空数学模型,到DNA双螺旋结构的几何规律,数学不仅是解题工具,更是揭示自然规律的密钥。这启发我在教学中打破学科界限,例如在讲解三角函数时,结合简谐运动与声波图像;在解析几何课上,引入桥梁设计中的抛物线原理。当数学知识与物理、生物等学科产生共鸣,学生们不再将数学视为孤立的学科,而是理解它在探索世界过程中的核心地位,学习兴趣和主动性显著提升。

更值得深思的是,作者通过科学史的视角,展现了数学与科学发展的共生关系。从阿基米德的穷竭法到微积分的诞生,从黎曼几何对广义相对论的支撑,每一次数学理论的突破都推动着科学革命的进程。这让我联想到高中数学课堂的育人价值:我们不仅要教会学生解题,更要传递数学背后的探索精神与创新思维。在导数章节的教学中,我尝试引入微积分的发展简史,讲述牛顿与莱布尼茨的思想碰撞,让学生感受到数学知识的形成并非一蹴而就,而是凝聚着无数科学家的智慧与坚持。这种“知识溯源”的教学方式,有效激发了学生对数学本质的好奇与敬畏。

阅读《从一到无穷大》,不仅是一次知识的盛宴,更是一场教学理念的革新。它让我明白,数学教师的使命不仅在于传授公式与定理,更要培养学生用数学眼光观察世界、用数学思维解决问题的能力。未来的教学中,我将以这本书为灵感源泉,继续探索数学与科学融合的教学模式,努力让课堂成为激发学生科学想象力与创造力的沃土,让更多学生感受到数学之美、科学之趣。