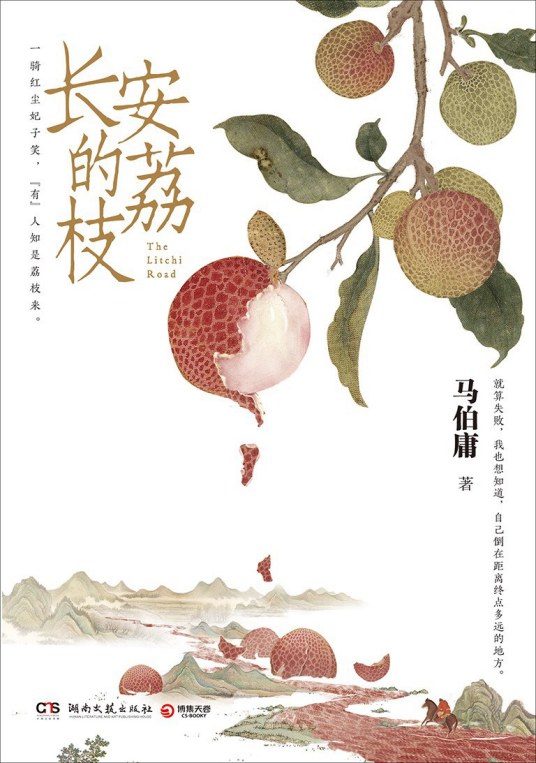

马伯庸长安的荔枝读后感1000字

翻开马伯庸的《长安的荔枝》,我被那个不可能完成的任务所震撼——从岭南到长安,五千余里路程,三日之内运送新鲜荔枝。这看似荒诞的圣命背后,是一个基层小吏李善德如何在绝境中寻找生路的动人故事。掩卷沉思,这不正是当代打工人的真实写照吗?我们每个人都在各自的职场中,面对着看似不可能完成的任务,承受着来自各方的压力,在夹缝中寻找生存与突破的可能。

李善德接到的任务何其荒谬!在唐代的交通条件下,荔枝"一日色变,二日香变,三日味变",而岭南到长安的路程远超三日可达。这像极了职场中那些突如其来的"紧急项目"——预算不足、时间紧迫、资源匮乏,却要求"创造奇迹"。我们常自嘲为"社畜",在KPI的重压下疲于奔命,为房贷、车贷、子女教育等现实问题所困。李善德的处境让我们产生强烈共鸣:他面对的不仅是技术难题,更有官场倾轧、同僚算计,以及随时可能降临的杀身之祸。当代职场虽不至于有性命之忧,但精神内耗、职业倦怠同样令人窒息。

然而李善德没有坐以待毙。他展现出打工人在逆境中最珍贵的品质——专业主义的执着。他亲自考察路线,计算里程,试验保鲜方法,甚至发明了"分枝植瓮之法"和"盐洗隔水之法"。这种将专业知识发挥到极致的精神,恰是当代职场最需要的。在AI冲击传统职业的时代,唯有深耕专业、持续创新,才能立于不败之地。李善德教会我们,面对不可能任务时,与其抱怨,不如将注意力集中在"我能解决哪一部分问题上"。

更令人动容的是李善德在绝境中迸发的创造力。他打破常规思维,不是简单地加快运输速度,而是重构了整个运输体系:选择最优路线、建立驿站接力、改进包装技术、利用自然条件。这种系统性思维对当代打工人极具启发意义。在职场中,我们常陷入"内卷"陷阱,比加班时长、拼表面功夫,却忽略了从根本上解决问题的方法。李善德告诉我们,真正的破局之道在于跳出思维定式,找到撬动问题的关键支点。

李善德最终完成了任务,却选择放弃荣华富贵,归隐岭南。这一选择折射出当代打工人亟需的价值观反思。在追逐KPI的过程中,我们是否迷失了自我?在996的循环里,我们可还记得为何出发?李善德的结局提醒我们,职场成功不应以牺牲健康、家庭和初心为代价。真正的职场智慧,是在奋斗与生活间找到平衡,在进取与自洽间获得圆满。

合上《长安的荔枝》,我看到的不仅是一段历史传奇,更是一面映照当代打工人的镜子。在这个充满不确定性的时代,每个职场人都可能面临自己的"荔枝难题"。但请记住,方法总比困难多,创新永比守旧强。让我们像李善德一样,以专业为剑,以创新为盾,在职场丛林中开辟属于自己的道路。毕竟,连跨越五千里的荔枝运输都能攻克,我们眼前的挑战又算得了什么呢?关键在于,是否愿意像那个倔强的小吏一样,在绝望中寻找希望,在不可能中创造可能。