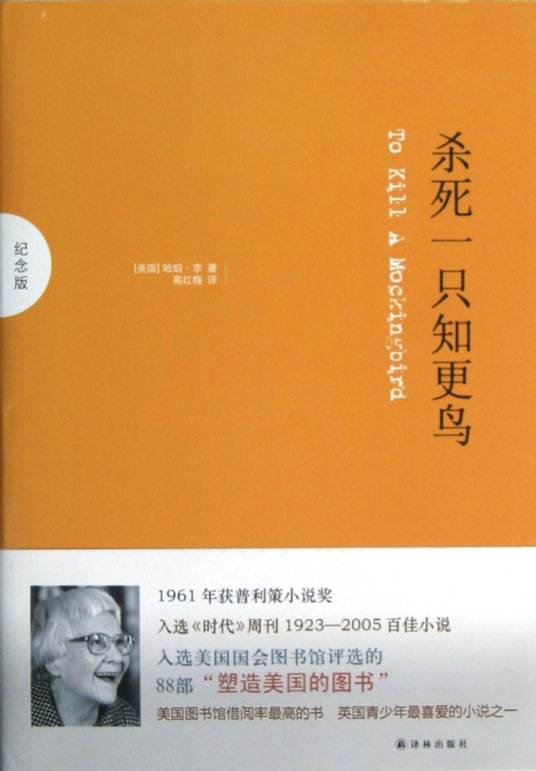

假如给我三天光明读书笔记1800字

海伦·凯勒在自传中曾提及一个细节:暴风雨中,她凭借安妮老师走近的脚步,便立刻认出了她,并紧紧抱住了老师。那无声的黑暗中,一种深沉的信任与爱意已悄然成为海伦心灵的罗盘。在《假如给我三天光明》的字里行间,海伦将我们引入了一个由心灵感知的独特世界:失去视觉与听觉之后,她对世界的体认全赖于触觉、嗅觉,更赖于那份温柔而坚韧的爱意。正是这份爱,如光一般穿透了感官的樊篱,最终引导她将个人苦难升华为对整个人类的博爱。

安妮老师之伟大,不仅在于她耐心传授文字,更在于她以非凡的爱重塑了海伦对世界的理解。当安妮把水龙头流出的清凉液体滴落在海伦手上,同时在她手心一遍遍拼写“water”时,海伦的灵魂在那一瞬被点亮了。这种教育智慧超越技巧,它实质是爱的艺术——既非溺爱迁就,亦非冰冷灌输,而是怀着深沉的爱意,以孩子的视角去理解世界,以孩子的语言去搭建沟通的桥梁。她教海伦识字,更是教她重新“看见”世界。

我不是海伦那样的残疾人,但在我的求学生涯里,遇到的很多老师也如安妮一样,他们站在三尺讲台,用一支粉笔,用自已的一言一行教会我怎么去“爱”。

对于从小学就不喜欢数学课的我,连带着也不喜欢数学老师,可小学四年级时的数学老师——赵俊喜老师改变了我。由于是同村的,又或许是因为我瘦小的身体,他总是笑眯眯地叫我“小敏茹儿”,也总是在教了新知识点的时候让我去板演,做对了就使劲儿表扬我,做错了就轻柔地说;“新讲的,错了也没事儿,可能是老师没讲明白,我再讲一遍,认真听啊。”就是在赵老师这种“连哄带骗”的教学中,我的数学成绩也没差过,尤其是对“解方程”我掌握的最牢固。四十多年过去了,每当看到方程题我就自然而然地想起我站在讲台上一遍遍板演,赵老师一遍遍给我纠正、讲解的画面。

赵老师对每一个学生都如此耐心,他的批评和表扬好似都不露痕迹,却让我们每一个人不知不觉间有了自尊和自信。

我很幸运,我遇到了很多“安妮”,他们就像是一束光,照亮了我的人生路,指明了我前进的方向。

海伦在安妮老师爱的光照下,最终超越了自身苦难,将自己对光明的渴望转化为对人类的深情与责任。她写道:“我愿把活着的每一天看作生命的最后一天”,并表达出对苦难者的强烈关切。安妮老师种下的爱的种子,终于在海伦心中长成参天大树,荫蔽他人。这种从受爱者到施爱者的升华,正是教育所能达到的最高境界。

我真的很幸运,我最终实现了我的理想——站在三尺讲台,成为了一名教师。回忆刚参加工作近半年的时间,我不敢登上讲台,如何尽到一个教师的责任,我一度很茫然。曾经教授给我知识的老师成了我的同事,面对这些尊敬的老师们,我甚至不敢请教,只是偷偷旁听。直到那天,我接到要被听课的通知。虽然课前我认真备课,又反复练习,几乎觉得胸有成竹了,但在课上,我仍然很紧张。我按部就班顺利进行着各个安排好的环节,眼看马上就要进入最后一个环节了,意外出现了。因为那节课我讲的是小学一年级“认识图形”,其中有让学生折纸的环节——学生们也都按我的要求折出了各种图形。毫无征兆的,一个男孩儿举着他的折纸径直走到讲台,大声说:“老师,你看我折的小船好看吗?”紧张沉闷的课堂瞬间热闹了起来:“老师,我会折小棉袄。”“老师,我会折四角。”“老师,我会折小板凳,是我姥爷教我的。”……我瞬间懵了,整个人呆立在讲台上,半张着嘴一个字也说不出来。我求救似的看向听课的我的老师们,他们只是嘴边含着笑,但我从他们的眼神里看到了我熟悉的那一抹亲切。这一刻,我找回了自信,恢复了平静。我装作非常崇拜的样子,惊讶地说:“你怎么这样厉害啊,我也想学折纸船,你来教我们好吗?”我拉着那个男孩儿的手,让他站在了讲桌前,我拿着一张纸坐到了男孩儿的座位上。学生们也纷纷拿出纸准备学习。男孩儿认真地一步一步地教,我们一步一步地学……最后,男孩儿表扬了我,说我折得最好。我骄傲地回头看我的老师们,和我一样,他们的眼里也添了一丝晶莹。

多年后,男孩儿说:“赵老师,您知道吗?那时你给我的自信是我直面所有困难的能力。”

海伦·凯勒所描绘的“光明”,远远超越了视觉的范畴;它是由爱点燃的心灵之光,是精神对黑暗的胜利。安妮老师以爱为桥,以知识为舟,将海伦从无声无光的孤岛渡向人类精神的壮阔大陆。这束光,由安妮老师亲手点燃,经海伦之手传递,照亮了无数后来者。

教育的本质正是如此——在黑暗中传递光明。作为教师,我们不仅在课堂中传递知识,更要引导学生感受爱、理解爱、最终实践爱——使他们成为新的光源,照亮更广阔的世界。作为教师,我们不只是照亮眼前的方寸之地,更要让每个孩子心中那盏灯持续燃烧,以彼此之微光,共同照亮前路茫茫。